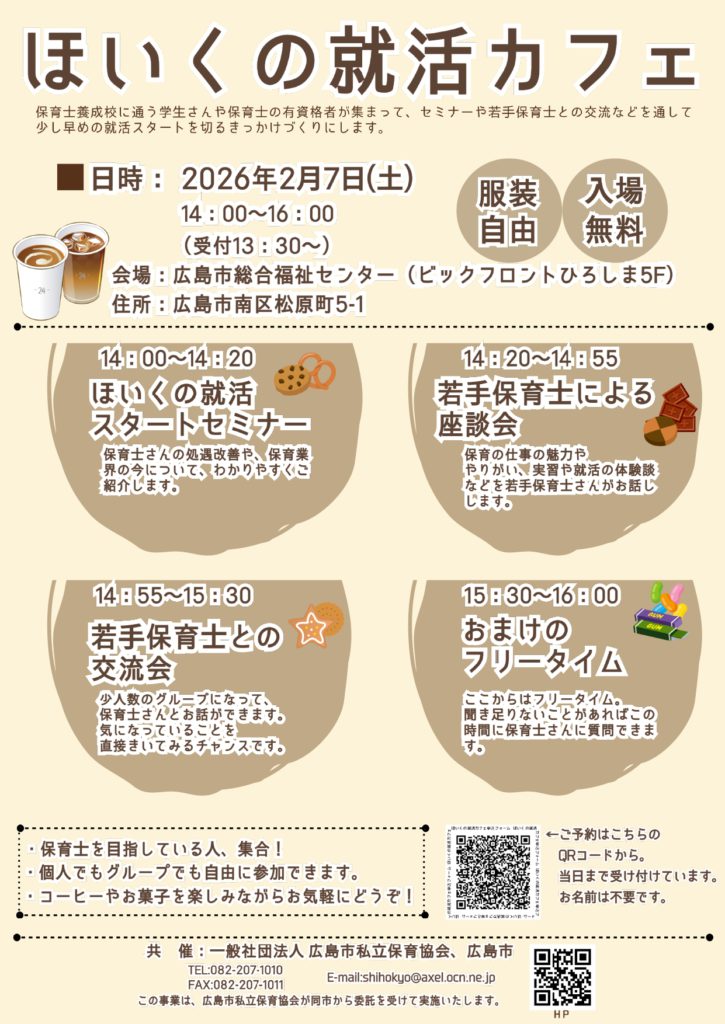

R8年2月7日(土) 14:00~16:00 広島市総合福祉センター5F(ビックフロントひろしま)

共催:一般社団法人 広島市私立保育協会、広島市

「ほいくの就活カフェ」を開催いたします。

保育士養成校に通う学生さん、保育士の有資格者が集まってセミナ―や若手保育士との交流などを通して少し早めの就活スタートを切るきっかけづくりにします。

保育士を目指している人、個人でもグループでも自由に参加できます。コーヒーやお菓子を食べながらお話ししませんか。ご予約は当日まで受け付けております。お名前は不要です。

https://forms.gle/PxtuqjVyRANTRK5eA

↑↑↑ご予約はこちらをクリック↑↑↑

皆さまのご参加お待ちしております。