園庭開放とは、保育園や認定こども園、幼稚園などの園庭や遊戯室を開放し、園児と未就園児やその保護者同士が交流できる場を提供するものです。

園庭開放では、以下のようなメリットがあります。

・園児の過ごし方や先生の接し方などを目の当たりにできる

・保育士に直接相談できる

・保護者同士の交流や子育てに関する相談ができる

・園の見学ができる

市ホームページに各区の保育園・幼稚園の園庭開放を記載していますのでご覧ください。

詳しくは、各園へお問い合わせください。

園庭開放とは、保育園や認定こども園、幼稚園などの園庭や遊戯室を開放し、園児と未就園児やその保護者同士が交流できる場を提供するものです。

園庭開放では、以下のようなメリットがあります。

・園児の過ごし方や先生の接し方などを目の当たりにできる

・保育士に直接相談できる

・保護者同士の交流や子育てに関する相談ができる

・園の見学ができる

市ホームページに各区の保育園・幼稚園の園庭開放を記載していますのでご覧ください。

詳しくは、各園へお問い合わせください。

令和6年3月26日(火)に広島国際会議場にて令和5年度臨時社員総会が開催されました。

定足数の確認と本総会が有効に成立することが報告された後、議案第1号「令和6年度事業計画(案)」および議案第2号「令和6年度予算(案)」の議決が行われました。賛成多数(定款第20条第1項に規定する出席者の過半数を超えている)により、第1号議案・第2号議案ともに承認されております。

定例会1では「全私保連(ゼンポ)連携事業者からのお知らせ(保険、きっずノート)」、「全国私立保育連盟山口孝子常務理事による情勢報告会」が行われました。

定例会2では各委員会より協会事業の説明や能登半島地震の被災地支援募金について説明がありました。

閉会後には現在のブロック代表理事が担当ブロックの会員と、今後の各区ブロックでの動きや私立保育協会の活動を担う役割等を協議されております。

総会への参加・議事進行のご協力ありがとうございました。

今後ともよろしくお願いします。

令和6年2月19日(月)に「保育士就職応援セミナー」&「事業所説明会・面接会」がハローワーク広島にて開催されました。

7名の方が来場され、「現在の保育園を取り巻く状況について」「現役保育士による復職体験談」について、熱心に聴いておられました。

また、セミナー終了後に「事業所説明会・面接会」を行い、4施設を巡るブースツアーを行いました。

今後も、ハローワークと共同で、復職応援セミナーをはじめとした保育士人材確保事業を行って参ります。ハローワークと協力しながら、より多くの求職者にご参加頂けるよう事業の運営に努めて参ります。引き続き、ご協力の程お願い申し上げます。

総務委員会主催の大忘年会がANA クラウンプラザホテルにて開催されました。新型コロナウイルスの影響により4年ぶりの開催とあって、参加者432名と多くの方に参加いただきました。

大忘年会会場では、オレンジリボンキャンペーンの表彰も行いました。

動画部門の理事長賞に梅林よつば保育園さんが、写真部門の理事長賞には矢野みどり保育園さんが選ばれました。おめでとうございます。

今回参加できなかった方も、来年のオレンジリボンキャンペーンへぜひご参加ください。

お待ちしております。

大忘年会の記事も載っている私保協だよりはコチラ

▷ 私保協だより69号

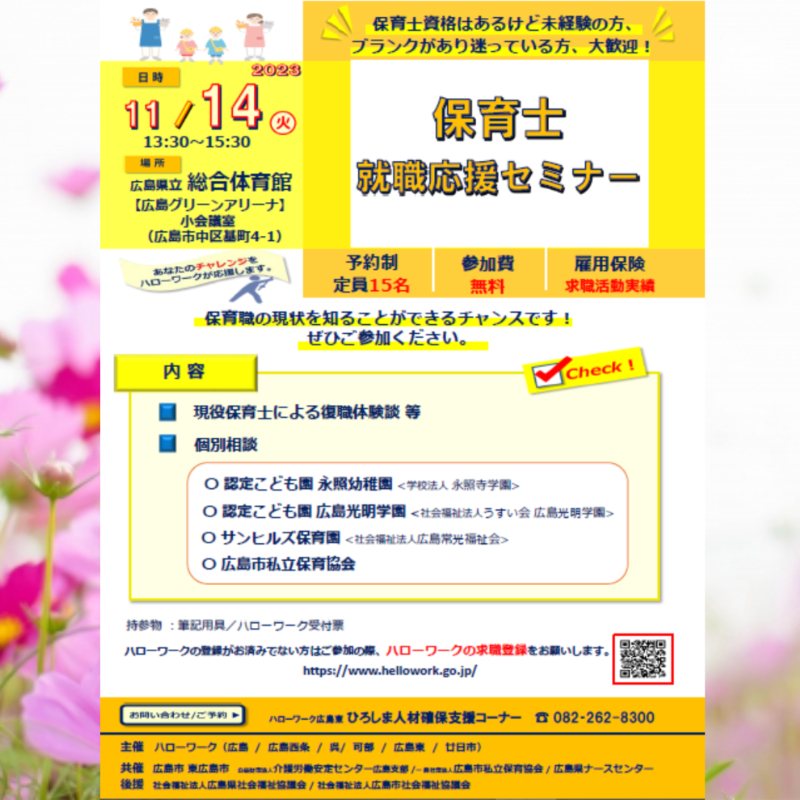

11月14日(火)に広島グリーンアリーナにて保育士就職応援セミナーが行われました。

この事業は、「看護・介護・保育 総合就職フェア」内で行ったもので、ハローワーク主催のもと、当協会は共催として参加いたしました。

詳細が載っている私保協ニュースはコチラ

▷ 私保協ニュースNo.37

今後も、ハローワークと共同で、復職応援セミナーをはじめとした保育士人材確保事業を行って参ります。ハローワークと協力しながら、より多くの求職者にご参加頂けるよう事業の運営に努めて参ります。引き続き、ご協力の程お願い申し上げます。

(続き)前々回、前回とコラムに、若い時のお粗末な、拙いやりとりを、恥ずかしながら敢えて載せようと思ったのには、次のような理由があります。

一つめは、職員間でのミーティングです。情報共有と合意形成を目的とする場が確保されており、他のスタッフから、様々な感想やコメントをいただけたことが、若い時分には、随分支えられる体験になった、という事を伝えたいのです。

二つめは、子どもたちの姿をどのような視点で捉えるか、その大切さです。視点が変わると、子ども達と自分との一連の関わりに対する認識が、大きく異なってくる事もお伝えしたいと思います。

自分たちの視点をより広く、また深いものにする有益な方法として思いつくことは、まず研修をコンスタントに受けることです。実践だけでは、大切な事を見落としてしまう危険性がより高くなります。研修会で聞いた話が、後日、ほんの一部でも構わないので、現場で働いている最中に「もしかして、こういうことか。」と頭に浮かべば、しめたものです。

2つめの方法は、ミーティング、とまでいかなくても、安心できる他の職員など、誰かとエピソードを話し、共有するということです。

「今日の保育、全然上手くいっていなかった」「なんだかスムーズだったけど、どういうことかなぁ」「ひたすら忙しかった」など、毎日伝え合うことは、沢山あると思います。

伝え合うことで、①心の中にある、不要な負担が軽くなる。②別の視点、複数の視点から見直すことができる。③対応のヒントがみつかることがある、といった効果が期待できます。

なかなかミーティングを設けること自体が難しい保育の現場でしょうが、かしこまらない、何気ない時間をみつけて、ほんの僅かでも、それぞれの体験と思いを伝え合い、共有していきたいですね。

こんにちは。

来る11月14日(火)13:30~15:30

広島グリーンアリーナにて、

【保育士就職応援セミナー】が開催されます。

【内容】

〇現役保育士による復職体験談等

〇個別相談

・認定こども園 永照幼稚園〈学校法人 永照寺学園〉

・認定こども園 広島光明学園〈社会福祉法人うすい会 広島光明学園〉

・サンヒルズ保育園〈社会福祉法人 広島常光福祉会〉

・広島市私立保育協会

保育士として働きたい皆さま。

転職や復職の経験を経て、今活躍されている現役の

保育士さんのお話を聞いてみませんか?

今の保育や、保育施設の受け入れ態勢の実際について、

直にお話が聞ける機会となっています。

「ブランクがあるけど大丈夫かな?」

「保育士資格があるけど未経験だし…」

など迷っておられる皆さまも、ぜひご参加ください!

個別相談の時間には、参加保育施設と当協会が相談ブースを設けております。

参加保育施設のブースでは、実際に保育施設で働かれている方へ直接質問などをして頂けます。

当協会のブースでは、保育経験者による個別相談のブースと、就職に向けての具体的な施設を探す相談ブースがありますので、復職・求職のお悩みなどどんなことでもご相談ください。

お問い合わせ・お申し込みは、

添付のチラシをご参照の上、ハローワーク広島東

ひろしま人材確保支援コーナー TEL082-262-8300

までお電話ください。(要予約)

皆さまのご参加お待ちしております。

(続き)学習時間が終わり、私は徒労感に襲われました。「指導力のない私は、子どもに学習させる事が全然出来なかった。完全に失敗に終わった。」と思いました。まったくダメダメな話だと思いました。

ただ、思い返してみると、不思議な点がありました。それは、「自主学習が嫌だ」という思いだけによる行動でしたら、子ども達は同時に教室から姿を消して構わないはずです。むしろ、その方が効果的です。ところが必ず、①一人ずつ順に部屋外に出る。②迎えに行くと、ひとしきり「いやだー」と言ってみるものの、案外笑みを浮かべながら、教室に戻る。③教室にいる他児は、静かに、そして何となく嬉しそうに、一連のやりとりをずっと見ている。という点でした。

はてな?と思った私は、思い切って、職員ミーティングでありのままを報告しました。

すると、うなづきながら聞いておられた先輩の職員が口を開いて下さいました。この先輩は、D子ちゃんの担当の職員です。実はD子ちゃんの方から担当の先生である先輩へ、このエピソードを嬉しそうに話してきたのだそうです。先輩は、「誰がいなくなっても、迎えに行き戻ってくる」「同じ対応を一貫して続ける」ことが、D子ちゃんの安心感を高めるのに、ちょうど良かったみたい、と感じたのだそうです。

私は、先輩からの思いがけないコメントを聞き、びっくりし、新たな視点をいただくと同時に、大きく励まされました。(③に続く)

20代半ばの頃、児童心理治療施設で勤務していたことがあります。主に中学生のお子さんの生活場面で仕事をしていた時のエピソードです。

そこでは当時、少人数での自習時間があり、そのうちの1班を受け持っていました。班のメンバーには、不登校経験のあるお子さんが複数人いました。どのお子さんも、入所して数か月以上経っており、施設での生活に慣れてきた頃でした。自習時間ですが、私に軽口等を言うなど、比較的ゆったりとした雰囲気の中で、それぞれのペースで学習中心に過ごしていました。

ある日のことです。前半の学習時間が終了し、10分間の休憩があった後のことです。1人だけ、教室に戻ってこないお子さんがいました。「あれ、A君はどこにいるんだろう。」と私が言いますと、B君、C君、D子ちゃん達が、「まだ、居室にいるんだと思うよ」と教えてくれました。A君の居室に行ってみました。するとA君は自分の部屋で、ごろんと身体を横たえています。「後半の学習時間が始まったよ。」「えーっ、たいぎいよー。」「まあまあ、そう言わずに。一緒に戻ろう。」「えーっ」と、やりとりをしながら、一緒に教室に戻り、A君は自分の席に着きます。ひと段落し、室内を見回すと、今度はB君が姿を消しています。「さっきまで教室にいたけど、B君はどこだろう。」私の問いかけに、C君やD子ちゃんが、「たぶんB君の居室だよ。」と返事をします。私はB君の部屋に迎えに行きました。B君も「いいじゃん、別に部屋で寝とっても。」と、ニヤニヤしながら言います。私が「いやいや、一緒に勉強しようや。」と促すと、B君はゆっくり立ち上げり、私と一緒に教室に戻っていきました。私は、B君の着席を見届けつつも、教室からD子ちゃんの姿が見えなくなっていることに気づきました。「あれ!?」 他の3人の児童は、何も言わずに背中を小さく揺らして笑っています。「D子ちゃんも居室に行ったんかね、どうしたんかね。」と言いながら、私は女子の居室までD子ちゃんを迎えに行きます。迎えに行くとD子ちゃんは、口では「えー」と言いながらも、ニコニコ笑い、私が来るのを待っていた様子です。D子ちゃんと教室に戻ってきました。すると、今度も一人だけ教室から居なくなっていた子がいました。それは誰でしょう…!?皆さんには既にお分かりでしょう、C君です。

教室に戻る度に、私は「今度は○○君がいない」と言いながら、また迎えに立ち去っていきます。その様子を、他児たちは黙ったまま、しかし視線はしっかりと、こちらを捉えながら座って過ごしています。

後半の学習時間中、この繰り返しが延々と続きました。内心「いつになったら、このやりとりは終了するのだろう。」と思いながら、一人ずつ児童を居室へ迎えに行き、教室へ戻ることを続けました。(続く)

令和5年11月1日、2日の2日間で、第42回公益社団法人全国私立保育連盟青年会議広島大会を開催いたしました。広島国際会議場およびJMS アステールプラザには、全国から500名を超える保育者たちが集いました。

今大会のテーマは「こどもたちと平和な未来を 〜そりゃあ 平和が一番じゃろお」

2日間を通して多くのプログラムが行われました。

1日目は、フリーアナウンサー、バーゲル・ルミさんによるい平和についての絵本の朗読、被爆ピアノの演奏会、平和公園での碑めぐりフィールドワーク、様々な分科会をおこないました。

2日目には、小倉桂子さんによる被爆体験講話、為末大さんによる記念講演に参加者の皆さまは耳を傾けておられました。

この大会を通して、あらためて核兵器廃絶と恒久平和の重要性を胸に刻む機会をいただきました。多くのボランティアスタッフにも支えられ、広島市内外の保育者同士の連帯を確かめ合うまたとない機会となりました。大会に関わってくださった多くの先生方、本当にありがとうございました。

広島大会の記事も載っている私保協だよりはコチラ

▷ 私保協だより69号