2月17日(月)に、ハローワーク広島にて、『保育士就職応援セミナー&事業所説明会』を開催いたします。

セミナーでは、転職経験のある現役の保育士による体験談をお話しし、事業所説明会では4つの法人が出展、ブースツアーや個別相談を行います。

保育のお仕事に興味がある方、ブランクがあって迷っている方など、大歓迎です。

予約制となっておりますので、参加希望の方はハローワーク広島 職業相談部門(082-228-0522)までお問い合わせください。

みなさまのご参加をお待ちしております。

-726x1024.jpg)

2月17日(月)に、ハローワーク広島にて、『保育士就職応援セミナー&事業所説明会』を開催いたします。

セミナーでは、転職経験のある現役の保育士による体験談をお話しし、事業所説明会では4つの法人が出展、ブースツアーや個別相談を行います。

保育のお仕事に興味がある方、ブランクがあって迷っている方など、大歓迎です。

予約制となっておりますので、参加希望の方はハローワーク広島 職業相談部門(082-228-0522)までお問い合わせください。

みなさまのご参加をお待ちしております。

-726x1024.jpg)

寒い日が続いていますね。

さて、2月8日(土)に行う『ほいくの就活カフェ』に参加してくださる保育士さんが決定いたしました!

保育士さんの所属園はこちらです♪

〇認定こども園 ほうりんこころ幼稚園

〇千田保育園

〇サムエル未来こどもの園

〇リトルニュートン井口明神認定こども園

保育士養成校に通われている学生さんを対象に、㈱キャリタスによる保育業界についてのセミナーと、現役の保育士さんとの交流会を同時開催いたします。

これから実習や就活、あるいは就職を控え、不安なこと、気になることなどがある方は、ぜひともご参加ください!

同じように実習や就活を経て、今、保育施設で働いている若手保育士さんたちが、みなさんの質問にお答えします。

お茶やお菓子をいただきながら、リラックスした雰囲気でお話しましょう!

会場はエールエールA館6階の会議室ROOM2、本屋さんのある階です。

お買い物のついでに、ぜひお越しください。

参加申込はこちらから→https://forms.gle/myfboTZNTwS2JqwZ8

ご参加お待ちしております☆

_page-0001-725x1024.jpg)

一段と寒くなってきましたね。

そんな中でもこどもたちは元気に外で遊んでいる様子。

お餅つきをするなど、年末年始に向けた準備も進んでいるようです。

さて、来年2月8日(土)に行う『ほいくの就活カフェ』のご案内です。

保育士養成校に通われている学生さんを対象に、㈱キャリタスによる保育業界についてのセミナーと、現役の保育士さんとの交流会を同時開催いたします。

これから実習や就活を控え、不安なこと、気になることなどがある方は、ぜひともご参加ください!

同じように実習や就活を経て、今、保育施設で働いている若手保育士さんたちが、みなさんの質問にお答えします。

お茶やお菓子をいただきながら、リラックスした雰囲気でお話しましょう!

会場はエールエールA館6階の会議室ROOM2、本屋さんのある階です。

お買い物のついでに、ぜひお越しください。

参加申込はこちらから→https://forms.gle/myfboTZNTwS2JqwZ8

ご参加お待ちしております☆

総務委員会主催の大忘年会がANA クラウンプラザホテルにて開催されました。今年度は330名の方に参加いただきました。

今年度は全国私立保育連盟の保育運動「新しい時代は子どもから」の7つのメッセージを元にしたフォトコンテストを開催。また、ちきゅうのこどもを会場全員で踊り大変盛り上がりました。

フォトコンテストの結果は次のとおりです。

理事長賞

順正寺こども園 様

「子どもの「あそび」を守りましょう」

「子どもの思いを受け止めましょう」

「子ども同士の関わりが大切です」

「子どもは自然が大好きです」

副理事長賞

認定こども園ほうりんこころ幼稚園 様

「子どもの「自分でやりたい」を大切にしましょう」

副理事長賞

保育所花キュー園 様

「 みんなで食べると美味しいんです」

受賞おめでとうございます!

コンテストに参加いただき誠にありがとうございました。

今後も広島市の保育をみんなで盛り上げていきましょう!

11月12日(火)に広島市総合福祉センターにて、「保育士就職応援セミナー&事業所説明会」を開催いたします。

セミナーでは、転職経験のある現役の保育士による体験談をお話しし、事業所説明会では6つの法人が出展、ブースツアーや個別相談を行います。

保育のお仕事に興味がある方、ブランクがあって迷っている方など、大歓迎です。

※予約制となっておりますので、参加希望の方はハローワーク広島東 ひろしま人材確保支援コーナー(082-262-8300)までお問い合わせください。

みなさまのご参加をお待ちしております!

-11.12総合就職フェア_page-0001-708x1024.jpg)

当時、ある新たな発達支援のスキルに関する研修会に参加した際に、講師の先生がおっしゃった、印象的な発言があります。「コミュニケーション支援のポイントを一言述べるとしたら、それは共同注意に尽きる」という言葉です。

共同注意とは、2人の人、例えば幼児と養育者が、同じ対象物や事象へ一緒に視線や注意を向けており、そうであることを互いに認識している状態をいいます。

保育や発達支援で働いている方々にとって「共同注意」という言葉は、決して真新しい言葉ではありません。これまでに皆さんも何度か耳にされた言葉だと思います。私も同様でした。「新たな支援スキルを知りたい!」の気持ちが強かった私には、とても意外であり、印象づけられました。あらためて共同注意に着目する機会になりました。

人は、さまざまな出来事を経験した際、よく、その経験談を身近な他者と共有しようとします。他者と共有する事は、コミュニケーションの中核部分といえるでしょう。

コミュニケーションの基盤は、未発語である0歳児の頃から、視線が合う、見つめ合う、微笑み返し、表情を真似する、くすぐり遊び、イナイイナイバー、指さしなど非言語的な関わりを通じて、少しずつ作られています。そして1歳過ぎ~1歳半頃には、より移動運動が自由になり、自ら探索し新たな発見を重ねていきます。お喋りは未だおぼつかないですが、養育者が「随分やりとり出来るようになってきたなあ」と、手ごたえを感じられるようになってきます。

共同注意としての具体的行為としては、関心を抱いた対象や共有したい相手を交互に見る、見せる、手渡す、指さしをする等あります。指さし行為自体は、1歳より前から始まり、傍目にも分かりやすい行動です。

指さしは機能に応じて、①興味・発見の指さし ②要求の指さし ③叙述の指さし ④応答の指さし、のように、幾つかの種類に分けることが出来ます。

日々の保育の中で、「今の指さしは、どれにあたるかな?」と、ちょっと考えてみると、お子さんの発達を知る、つまりコミュニケーションの力を理解する手がかりになります。

③叙述の指さしとは、自分が関心を持ったある事物を、傍にいる人(多くは養育者や保育者)に伝え、傍にいる人も共通の関心をむけることを期待するものです。お子さんは、指さししながら、対象物と傍にいる人物を交互に見ます。交互にみているかどうかが、大事です。「対象物⇒他者⇒(再び)対象物」あるいは、「他者⇒対象物⇒(再び)他者」のように交互に注視していれば、いわゆる「自分―他者―物」の3項関係、共同注意が成立しているだろうと思われます。

④応答の指さしとは、例えば他者から「○○はどれ?」と聞かれた事に、答える意味合いをもつ指さしの事です。1歳半ごろには、③や④の指さしも見られるようになってきます。

この時期のお子さんと過ごす方には、ぜひ共同注意の機会を沢山持ってほしいと、願っています。

もしも仮に、私が保育施設で過ごせるとしたら、1歳児クラスをためらわず希望します。「お子さんと遊びながら、共同注意を存分に楽しみたい!」という夢があります。なぜなら、この時期のやりとりが、お子さんにとって、コミュニケーション力の礎になり、成長につながる可能性があるからです。そして、この時期のやりとりはシンプルで、子どもと大人どちらにとっても楽しい体験です。

もちろん保育士には、お子さんと遊ぶ以外のお仕事が山ほどあります。多忙です。でも共同注意を行うために、必ずしも特別な準備をする必要はありません。

普段の保育を、意識して見渡してみると、そのチャンスがあちらこちら沢山あることに、きっと気づきます。既に気づいておられる先生方も大勢いらっしゃることでしょう。

今行っている保育の中で、お子さんが楽しく興味を注いでいる対象物(多くは遊び、食事など)と、お子さん自身に視線を注ぎ、そのお子さんの思いを代弁するような、ごく簡単な言葉と温かな笑顔を注いでほしい、それだけが私の願いです。

共同注意を繰り広げること。それは、日々の生活の営みの中で、これからの成長を支える根っこづくりなのです。

いつも3歳未満児をみて下さっている先生方に、感謝をこめて。

8月8日(木)15:00~17:20、TKP ガーデンシティ広島3階「ブルーダイヤ」において、当協会の一般会員、役員、広島市の幼保給付課課長さんを含む計43名に参加していただいて、予算対策委員会を開催しました。

この委員会は、翌年度の予算要望として、当協会が広島市に陳情する項目を皆さんと共に議論し、選択するために毎年この時期に開催しています。

今年の委員会では、施設の大きな課題となっている保育士の人手不足への対応を採り上げて、参加者から保育士確保の先行事例やご意見を伺いながら、解決策を話し合いました。

予算対策委員会の記事が載っている私保協ニュースはコチラ

▷ 私保協ニュース第41号

1~2か月ほど前のことです。平日の18時前、日がすっかり長くなりました。私は、公園近くの登り坂を歩いて帰宅している最中でした。見ると、白いポロシャツに紺色の半パンの制服姿で小学低学年の男児が、4~5人ほど公園に集まって遊んでいます。公園のベンチには、ランドセルが1つか2つ、ポンッと置いてあります。「放課後、自由に遊ぶ子どもたちをみかけることが、少なくなってきたなあ。」と感じ、思わず低学年の男児たちに関心を寄せました。公園と道路の間には、大人の背丈より少し高いフェンスがあります。男児たちは、のんびりと遊び感覚で、フェンス沿いに坂道を上がっています。それぞれ穏やかな表情で、ひとしきり遊び込んだ様子の表情をしています。

「あっ、トカゲだー。」坂の一番上から、ある男子の大きな声が聞こえました。「トカゲっ!」 どうやら、声の主である彼は見事にトカゲを素手で捕まえることに成功したようです。「トカゲ、やった、トカゲ!!…。」 私は(そっかあ、よかったね。)と胸の中でつぶやきました。

彼のはしゃいだ声が一旦止まりました。「……ぼく」彼は少し間を開けて、静かに口を開きました。「ぼく、ちょっと…家に…戻ってくる。」 (どうしたのかな?)と思いつつ、私は坂道を歩きます。坂道の上に彼が居ます。彼は言いました。「ぼく、トカゲ大好きなんだ。」 さらに続けて……「カクレンボは、もうどうだっていい!トカゲをせっかく捕まえたから……、家に行ってくる!!」再び大きな声で。これは宣言です。私は仁王立ちをしている彼の姿を捉えました。彼の白いポロシャツは、すっかり土ほこりで薄茶色に染まっています。他の男児は、まだ坂の下側でフェンスに手指を入れたまま、首だけ傾けて彼の方を見ています。私と同様、あっけにとられながら聞いている様です。

高らかに宣言し終った彼は、動きがほとんど止まったままの他児や、たまたま居合わせた私に見送られながら、家に戻っていきました。

トカゲを見つけた彼は、それまで、友だちとカクレンボ遊びを楽しんでおり、遊びのメンバーであることも、充分認識していただろうと推察されます。しかし、「何よりも、自分にとって大切なもの、トカゲをみつけてしまったのだから。」という宣言を堂々とし、自らメンバーを抜けていきました。

この突拍子もない行動は、低学年だからこそ出来たのでしょう。

自分にとっての宝物を知っている、自分の気持ちを自分で明確に掴んでいる彼の言葉は限りなく爽やかでした。私自身、「自分にとって本当の宝物は何だろう。」と思いました。

あなたにとって、かけがえのない宝物は、一体何でしょうか。

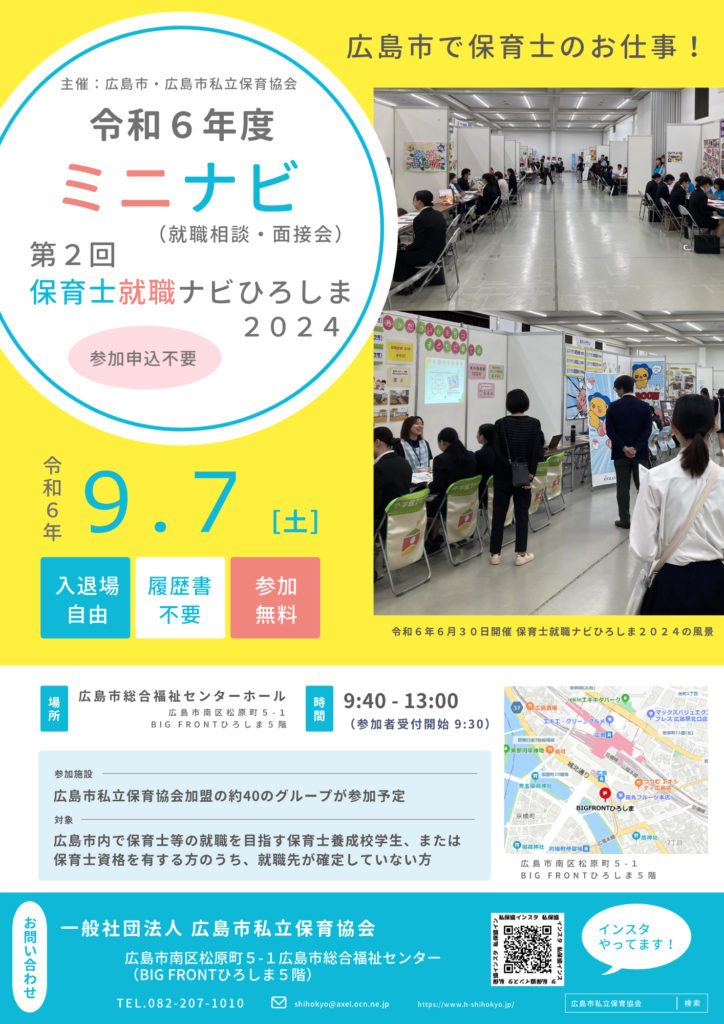

広島市内で保育士の就職を目指す保育士養成校学生、または保育士資格を有する方を対象に、

合同就職相談会「ミニナビ」を開催いたします。

会場では広島市私立保育協会加盟の78施設がブースを出展し、就職相談を行います。

事前の来場申込みは不要です。

日時:令和6年9月7日(土)9:40~13:30(参加者受付開始 9:40)

場所:広島市総合福祉センターホール

(広島市南区松原町5-1 BIG FRONTひろしま5階)

みなさまのご来場をお待ちしております。